박명자(50)씨는 남편과 함께 지난해 6월 통닭 체인점을 냈다. 가게를 얻는 데만 전세금·권리금으로 6000만원이 들었다. 하지만 박씨는 채 1년도 안 된 지난 5월 가게 문을 닫았다. 그는 “주변에 통닭집이 너무 많아 살아남기 위해 새벽까지 일했지만 도저히 어찌해볼 방도가 없었다”며 고개를 저었다. 그런 박씨는 요즘 일당 5만원을 받고 식당 부엌 일을 다시 시작했다. 박씨 남편 역시 음식 배달 일을 알아보고 있다.

치킨집 매년 7400곳 열고 5000곳 파산

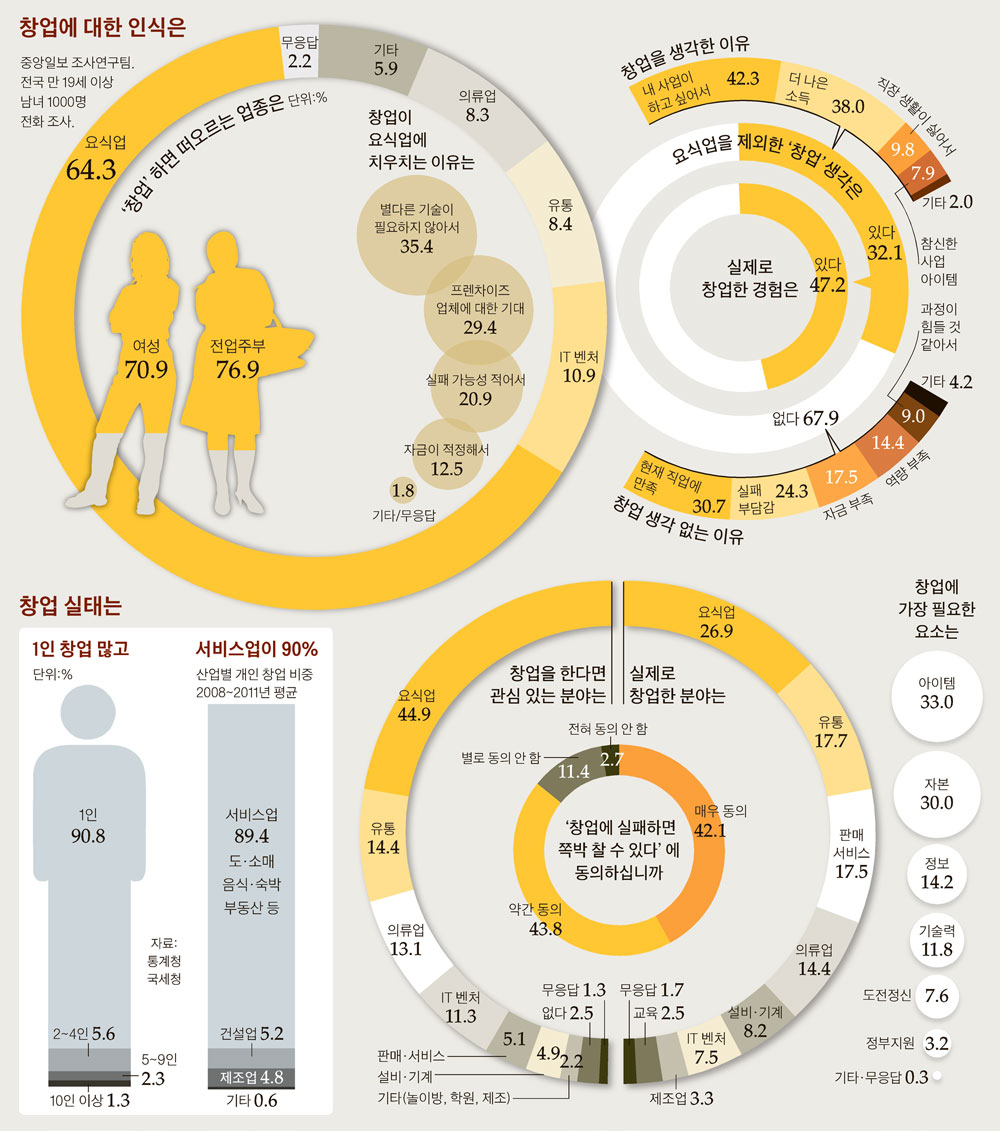

▷여기를 누르시면 크게 보실 수 있습니다

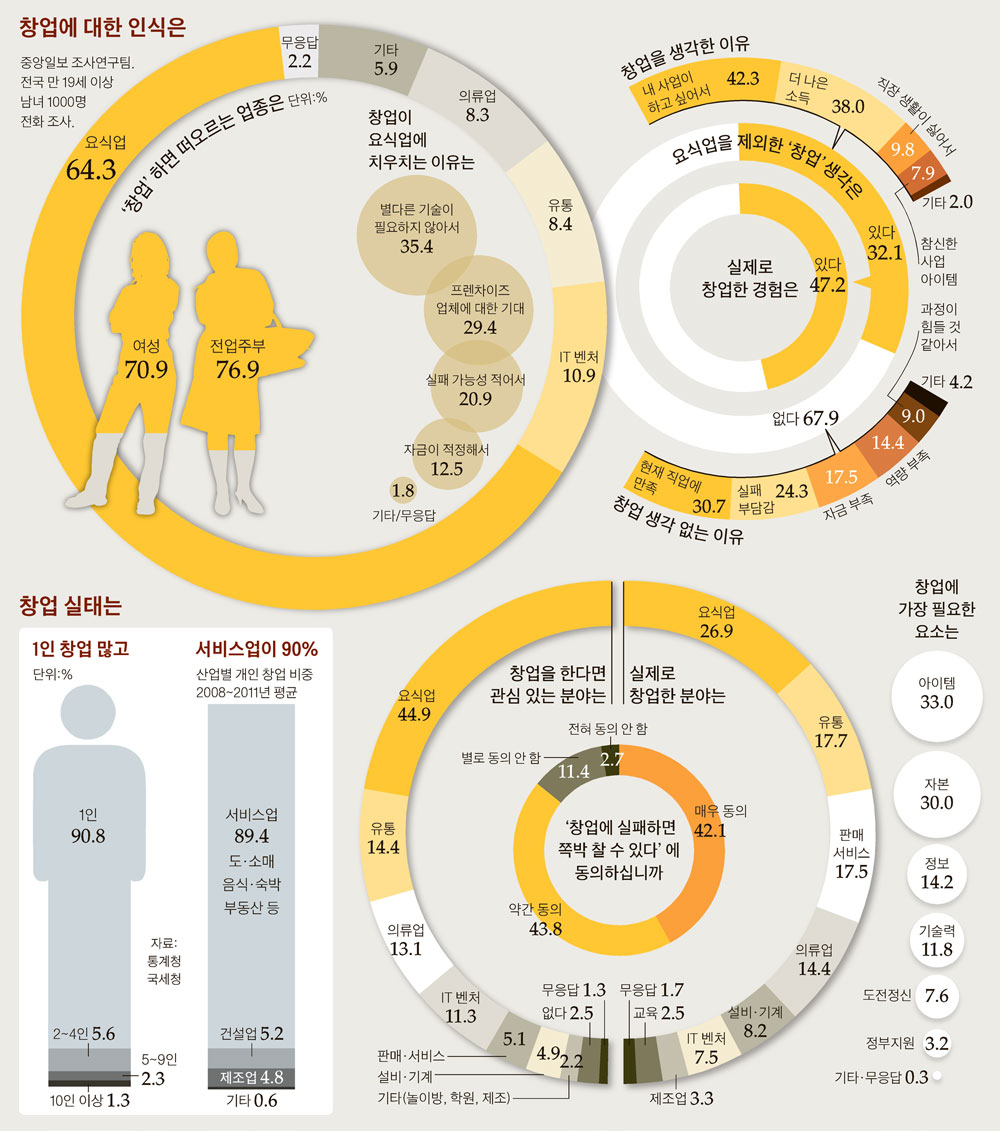

▷여기를 누르시면 크게 보실 수 있습니다

박씨처럼 생계형 골목 창업에 나섰다가 문을 닫은 집은 한 해 1만8000여 곳에 달한다. 특히 치킨집은 쉽게 차리는 만큼 쉽게 망한다. KB금융그룹에 따르면 매년 7400개의 치킨집이 새로 생기고 5000개가 파산한다.

절반 정도는 3년 이내에 망하고, 80%는 10년 내 문을 닫는다. 이런 상황을 두고 미국 월스트리트저널(WSJ)은 “한국의 치킨집이 한국 경제의 근심거리로 떠올랐다”는 내용의 심층 기획을 내기도 했다.

이민화 창조경제연구회 이사장은 “이런 식의 창업은 단순한 개업(開業)일 뿐”이라며 “기업가정신과 아이디어·투자가 톱니바퀴처럼 맞물린 ‘창조적 창업’으로 물꼬를 돌려야만 가계는 물론 국가 경제도 활력을 되찾을 수 있다”고 강조했다.

변화는 통일 직후인 1990년대 초반 기초연구기관인 ‘막스플랑크’ 연구소 3곳이 둥지를 틀면서 시작됐다. 이들 연구소는 지역 내 대학과 손을 잡고 제품개발 지원 등 창업자들이 시장에 진입하는 것을 적극적으로 도왔다.

지난달 10일 자정 무렵 찾아간 정부출연연구소 프라운호퍼는 밀려드는 ‘계약 연구’로 건물 전체가 환하게 불을 밝히고 있었다. 계약 연구란 기업이 개발한 기술을 적용한 시제품을 소량으로 만들어주는 과정이다.

독일선 연구소가 기업·시장 연결 역할

프라운호퍼 유기반도체센터의 우비 보겔 박사는 “창업 기업 및 대학과 시장의 간극을 메워주는 게 연구소의 역할”이라고 설명했다. 또 지역 내 대학들은 재학생들의 창업도 북돋는다. 드레스덴공대의 경우 학생들이 창업을 하면 특허 비용을 대준다. 이 대학 국제화 부문장인 게르하르트 로델 교수는 “드레스덴공대의 기술 특허는 지난해 기준 143개로 독일 대학 중 가장 많다”고 말했다.

이런 기반이 갖춰지자 지멘스·인피니온 같은 글로벌 기업들이 작센주에 연이어 지사를 냈고, 대학과 연구소는 ‘팔리는’ 기술을 기반으로 ‘창업 붐’이 일었다. 인구는 50만 명에 불과하지만 독일 최대 기술대학인 드레스덴공대를 포함해 10개 대학과 80여 개 연구소가 긴밀하게 협력하면서 창업을 돕거나 심지어 직접 창업에 나서기도 한다.

반면 한국에선 창업자 혼자 모든 난관을 헤쳐나가야 하는 가시밭길이다.

전업주부였던 이정미(47·여) 제이엠그린 대표는 상품 특허 출원을 낸 지 9년 뒤에야 창업을 할 수 있었다. 그는 “개인에게 시제품 제작비를 지원해주는 곳을 거의 찾을 수 없었다”며 “각종 협회와 정부에 수십 번 전화하고 손으로 쓴 편지까지 보내야만 수혜자가 되곤 했다”고 말했다. 시제품을 만들어도 상품화는 더 어려웠다. 초음파 조류퇴치기의 경우 5000만원을 들여 만들었지만 검증 비용을 못 대 접어야 했다. 이 대표는 “각종 지원책도 인터넷으로 검색을 해서 하나하나 간신히 찾았다”고 말했다. 작센주라면 연구소나 대학을 찾아가면 손쉽게 도움을 받을 수 있는 사안들이다. 이렇게 창업 지원 시스템이 뒷받침되지 못하다 보니 한국에선 있는 아이디어·기술마저 사장되는 경우가 다반사다. 한국은 세계 4위의 특허강국이지만 특허기술이 사업화로 연결되는 비율은 20%대로 거의 바닥권이다. 그나마 있던 산업기술진흥원 산하 기술거래소는 문을 닫았다. 상황이 이렇다 보니 ‘창업의 꽃’ 격인 벤처 창업도 전에 없이 시들하다. 벤처기업 신규 상장은 2001년 134건에서 지난해 17건으로, 8분의 1 수준으로 쪼그라들었다.

“기술·아이디어 활발하게 거래돼야”

이런 척박한 창업 생태계를 바꾸기 위해 미래창조과학부는 지난달 30일 ‘창조경제타운’ 정책을 내놨다. 일반 시민들의 아이디어가 상품화될 수 있도록 전문가로 꾸린 멘토들이 창업자에게 조언하고 사업 지원 정보를 지원해 주는 게 골자다. 보름도 안 돼 1600여 건의 아이디어가 제안됐다. 하지만 골목 상권을 기웃거리는 일반인들을 창조적인 창업의 길로 유도하는 데는 여전히 미흡하다. 미래부의 고기석 IP(지식재산)전략기획단장은 “국내 창업의 가장 큰 문제는 아이디어 단계의 기술을 돈 되는 기술로 키워주는 ‘구름다리’가 부실하다는 것”이라며 “창업 관련 기술과 아이디어가 주식처럼 활발하게 거래되는 여건을 만드는 게 시급하다”고 말했다.

◆ 특별취재팀=심재우(영국 런던, 미국 팰로앨토)·구희령·손해용(중국 베이징·상하이)·김영민·조혜경(독일 베를린·드레스덴) 기자, 김현기 도쿄특파원

관련기사

▶ '월 매출 500만원 사업' 갑자기 접게 된 20대 사장, 이유가

▶ 게이츠·잡스의 차고처럼…중국 '처쿠' 창업카페 열풍

▶ 드레스덴 경제부시장 "유럽 최고 IT 창업 도시 된 비결은…"

치킨집 매년 7400곳 열고 5000곳 파산

박씨처럼 생계형 골목 창업에 나섰다가 문을 닫은 집은 한 해 1만8000여 곳에 달한다. 특히 치킨집은 쉽게 차리는 만큼 쉽게 망한다. KB금융그룹에 따르면 매년 7400개의 치킨집이 새로 생기고 5000개가 파산한다.

절반 정도는 3년 이내에 망하고, 80%는 10년 내 문을 닫는다. 이런 상황을 두고 미국 월스트리트저널(WSJ)은 “한국의 치킨집이 한국 경제의 근심거리로 떠올랐다”는 내용의 심층 기획을 내기도 했다.

이민화 창조경제연구회 이사장은 “이런 식의 창업은 단순한 개업(開業)일 뿐”이라며 “기업가정신과 아이디어·투자가 톱니바퀴처럼 맞물린 ‘창조적 창업’으로 물꼬를 돌려야만 가계는 물론 국가 경제도 활력을 되찾을 수 있다”고 강조했다.

실제로 이런 형태의 창조적 창업은 골목을 벗어나 주(州) 하나를 확 바꿀 정도로 위력적이다. 독일 작센주가 대표적 성공 사례다. 현재 작센주의 1인당 국내총생산(GDP)은 6만5000달러(약 7000만원)에 이른다. 미국 실리콘밸리의 이름을 빗대 ‘실리콘 작소니(Silicon Saxony)’라고도 불린다. 하지만 이곳은 제2차 세계대전 때 주도인 드레스덴의 90%가 공습 탓에 폐허가 됐던 곳이다. 더욱이 통일 전 사회주의가 지배한 곳이었기 때문에 ‘기업가’란 단어조차 생경했고 대다수 주민이 농업과 목축업에 매달렸다. 한국의 빡빡한 골목상권보다 못하면 못했지 나을 게 없는 상황이었다.

변화는 통일 직후인 1990년대 초반 기초연구기관인 ‘막스플랑크’ 연구소 3곳이 둥지를 틀면서 시작됐다. 이들 연구소는 지역 내 대학과 손을 잡고 제품개발 지원 등 창업자들이 시장에 진입하는 것을 적극적으로 도왔다.

지난달 10일 자정 무렵 찾아간 정부출연연구소 프라운호퍼는 밀려드는 ‘계약 연구’로 건물 전체가 환하게 불을 밝히고 있었다. 계약 연구란 기업이 개발한 기술을 적용한 시제품을 소량으로 만들어주는 과정이다.

독일선 연구소가 기업·시장 연결 역할

프라운호퍼 유기반도체센터의 우비 보겔 박사는 “창업 기업 및 대학과 시장의 간극을 메워주는 게 연구소의 역할”이라고 설명했다. 또 지역 내 대학들은 재학생들의 창업도 북돋는다. 드레스덴공대의 경우 학생들이 창업을 하면 특허 비용을 대준다. 이 대학 국제화 부문장인 게르하르트 로델 교수는 “드레스덴공대의 기술 특허는 지난해 기준 143개로 독일 대학 중 가장 많다”고 말했다.

이런 기반이 갖춰지자 지멘스·인피니온 같은 글로벌 기업들이 작센주에 연이어 지사를 냈고, 대학과 연구소는 ‘팔리는’ 기술을 기반으로 ‘창업 붐’이 일었다. 인구는 50만 명에 불과하지만 독일 최대 기술대학인 드레스덴공대를 포함해 10개 대학과 80여 개 연구소가 긴밀하게 협력하면서 창업을 돕거나 심지어 직접 창업에 나서기도 한다.

반면 한국에선 창업자 혼자 모든 난관을 헤쳐나가야 하는 가시밭길이다.

전업주부였던 이정미(47·여) 제이엠그린 대표는 상품 특허 출원을 낸 지 9년 뒤에야 창업을 할 수 있었다. 그는 “개인에게 시제품 제작비를 지원해주는 곳을 거의 찾을 수 없었다”며 “각종 협회와 정부에 수십 번 전화하고 손으로 쓴 편지까지 보내야만 수혜자가 되곤 했다”고 말했다. 시제품을 만들어도 상품화는 더 어려웠다. 초음파 조류퇴치기의 경우 5000만원을 들여 만들었지만 검증 비용을 못 대 접어야 했다. 이 대표는 “각종 지원책도 인터넷으로 검색을 해서 하나하나 간신히 찾았다”고 말했다. 작센주라면 연구소나 대학을 찾아가면 손쉽게 도움을 받을 수 있는 사안들이다. 이렇게 창업 지원 시스템이 뒷받침되지 못하다 보니 한국에선 있는 아이디어·기술마저 사장되는 경우가 다반사다. 한국은 세계 4위의 특허강국이지만 특허기술이 사업화로 연결되는 비율은 20%대로 거의 바닥권이다. 그나마 있던 산업기술진흥원 산하 기술거래소는 문을 닫았다. 상황이 이렇다 보니 ‘창업의 꽃’ 격인 벤처 창업도 전에 없이 시들하다. 벤처기업 신규 상장은 2001년 134건에서 지난해 17건으로, 8분의 1 수준으로 쪼그라들었다.

“기술·아이디어 활발하게 거래돼야”

이런 척박한 창업 생태계를 바꾸기 위해 미래창조과학부는 지난달 30일 ‘창조경제타운’ 정책을 내놨다. 일반 시민들의 아이디어가 상품화될 수 있도록 전문가로 꾸린 멘토들이 창업자에게 조언하고 사업 지원 정보를 지원해 주는 게 골자다. 보름도 안 돼 1600여 건의 아이디어가 제안됐다. 하지만 골목 상권을 기웃거리는 일반인들을 창조적인 창업의 길로 유도하는 데는 여전히 미흡하다. 미래부의 고기석 IP(지식재산)전략기획단장은 “국내 창업의 가장 큰 문제는 아이디어 단계의 기술을 돈 되는 기술로 키워주는 ‘구름다리’가 부실하다는 것”이라며 “창업 관련 기술과 아이디어가 주식처럼 활발하게 거래되는 여건을 만드는 게 시급하다”고 말했다.

◆ 특별취재팀=심재우(영국 런던, 미국 팰로앨토)·구희령·손해용(중국 베이징·상하이)·김영민·조혜경(독일 베를린·드레스덴) 기자, 김현기 도쿄특파원

관련기사

▶ '월 매출 500만원 사업' 갑자기 접게 된 20대 사장, 이유가

▶ 게이츠·잡스의 차고처럼…중국 '처쿠' 창업카페 열풍

▶ 드레스덴 경제부시장 "유럽 최고 IT 창업 도시 된 비결은…"